過去の大津の【今日】の出来事を紹介します。

1636年6月1日(寛永13年)

幕府が江戸と坂本に銭座をおき、寛永通宝の鋳造を始める 『徳川実記』

江戸幕府が近江坂本に銭座を設置して「寛永通宝(寛永通宝坂本銭)」の鋳造をはじめた日。坂本でつくられた寛永通宝は「永」の字が跳ねている『跳永』が特徴。

坂本では以前から「京銭(坂本京銭)」という京都周辺で使われていた貨幣をつくっていたそうです。オランダ東インド会社の書簡には「sakamotta(サカモト・坂本京銭)」は銅銭輸入で最大の利益をだすものだと記録に残っているみたい。

なぜ坂本に銭座ができたのか、理由ははっきりしていませんが、坂本で新しい貨幣「寛永通宝」の鋳造がはじまってからは、オランダ船の銭輸出の記録から「サカモト」の名前は消えたそうです。

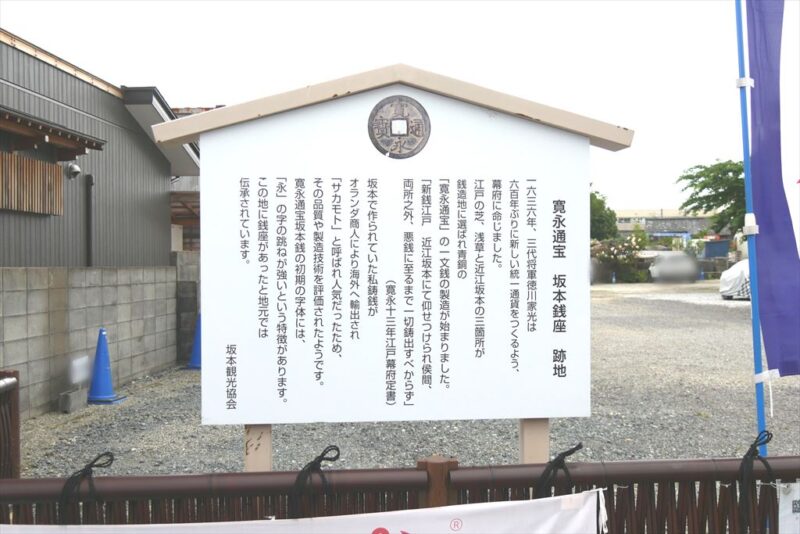

JR比叡山坂本駅と京阪坂本比叡山口駅の間の坂道には、「寛永通宝 坂本銭座 跡地」の解説看板があります。

寛永通宝(かんえいつうほう)は、日本の江戸時代を通じて広く流通した銭貨。寛永13年(1636年)に創鋳、幕末まで鋳造された。

寛永通宝は大別すると銅一文銭(古寛永・新寛永)・鉄一文銭・真鍮四文銭・鉄四文銭となる。

寛永通宝のうち、万治2年(1659年)までに鋳造されたものを古寛永(こかんえい)と呼ぶ。その後しばらく鋳造されない期間があり、寛文8年(1668年)以降に鋳造されたものを新寛永(しんかんえい)と呼ぶ。この古寛永と新寛永は、製法が異なり、銭文(貨幣に表された文字)の書体もあきらかな違いがある。

銅一文銭

古寛永

寛永13年6月(1636年)、幕府が江戸橋場と近江坂本に銭座を設置。公鋳銭として寛永通宝の製造を開始。

主な鋳造所は幕府の江戸と近江坂本の銭座であった。しかし水戸藩、仙台藩、松本藩、三河吉田藩、高田藩、岡山藩、長州藩、岡藩等でも幕府の許可を得て銭座を設けて鋳造していた。

やがて、銭が普及したことから寛永15年(1638年)に1貫文=銀23匁前後であった銭相場が16年(1639年)に1貫文=銀16匁まで下落したため、『銭録』によれば寛永17年8月(1640年)に一旦銭座を停止したとある。ただし、これは諸藩に置かれた銭座に関する停止で、江戸や坂本・京都・大坂など幕領における銭座停止はもう少し遅く、寛永18年12月23日付で出された老中連署奉書によったとみられている。

寛永通宝 – Wikipedia

関連リンク

■寛永通宝 坂本銭場 跡地 クチコミ・アクセス・営業時間|大津【フォートラベル】

■金沢学院大学紀要(第18号2020(令和2)年 p.143-152 中近世移行期近江坂本における銭貨鋳造の要因と歴史的背景 : 寛永通宝「称坂本銭」鋳造経緯の再検討)

■寛永通宝(寛永十三年近江坂本鋳造銭) | 東京大学学術資産等アーカイブズポータル

■1636年 – Wikipedia

その他の今日の出来事

2005年-市のホームページに地域防災マップカルテを公開

2004年-京阪大津線公式ウェブサイト「keihan-o2.com」開設

1997年-雄琴駅西口広場が竣工

1994年-高規格救急車24時間出動体制スタート

1992年-ふれあい福祉センターがオープン

1991年-南郷学童保育所建て替え工事完成

1991年-東老人福祉センターがオープン

1979年-皇子山グラウンドが竣工する

1970年-膳所浄水場の急速濾過池の操業が開始される

1969年-膳所公民館が創立される。市内初の支所と消防署分遣所を併設

1953年-生活保護施設私立滋賀保護院が、松本本宮町に開設される

1935年-大津市が、北・西・南・藤尾・大津・東・膳所・石山の8つの青年学校を開設する

1928年-堅田町の本福寺が農繁期託児所を開く

1913年-馬場駅を大津駅に、それまでの大津駅を浜大津駅に改称する

1875年-小学教員伝習所が大津上堅田町に開設される(10月22日に滋賀県師範学校と改称)

1748年-膳所藩主の本多康桓が前代の定書を改定した四一カ条の定書を領内村々に下す

コメントはこちらから!